初代より「先代に甘えることなく、代々自分のお菓子を持つこと」「四季折々の季節の和菓子を楽しんでいただくこと」「和菓子は長い時間をかけて土地に育まれるもの」を心得とし、これからも四季折々の季節というものを大切に皆様に喜んでいただけるお菓子をお創りしてまいります。

お知らせ

- 商品ご予約について

- 特需品(法要・法事・冠婚葬祭など)承ります。

- 創作菓子のご相談

-

特別な日に合わせた創作和菓子も制作可能です。詳しくはお問い合わせください。

- 新作販売開始のお知らせ

-

季節の和菓子に夏の新作です。「金魚鉢」、「朝露」

の二種類が完成しました。

- ホームページリニューアル

- ホームページをリニューアル致しました。

こだわりの素材

-

-

白小豆

とてもデリケートで栽培が難しい希少な原材料。生菓子、羊羹、最中などの白餡に用います。群馬県や茨城県の指定の農家に栽培を委嘱して、品質と安定量の確保に努めています。

-

和三盆糖

徳島や香川を中心に昔ながらの製法で作られている上品な風味となめらかな口溶けが持ち味の高級砂糖。生産量の少ない貴重な原材料の一つですが、徳島で作られた和三盆糖を使用して、干菓子の他、お汁粉や水羊羹、葛切の蜜など、和三盆糖の風味をいかした和菓子を作っています。

-

寒天

羊羹などに欠かせない寒天は、日本で生まれた伝統的な食品です。長野県伊那地方・岐阜県恵那地方の指定工場で、今も変わらず自然を利用した製法で作られる寒天にこだわっています。

-

小豆

最高級小豆の代名詞とされる丹波篠山産の大納言小豆は、粒の色合い、艶、味、香り、どれをとっても一級品です。 その生産量は少なく、中でも最高級品とされる大納言は貴重品として扱われるほどです。

季節の和菓子

タイトルは「朝露」「金魚鉢」です。

じめじめとした梅雨が気持ちを重たくしますが、冷たいお茶と生菓子とで爽やかな気持ちになっていただければ嬉しいです。

-

金魚鉢

優雅に泳いでいる2匹の金魚。

涼やかな金魚鉢の水を寒天で表現しました。冷やしてお召し上がりいただければ、見た目以上の涼しさを感じられます。

金魚は練りきりで作っておりますので、寒天とは違った食感をお楽しみいただけます。 -

朝露

葉の上に朝露が光る様子を表現いたしました。

葉の中は鹿の子が納められており、練りきりと鹿の子の絶妙なバランスが楽しめます。すっきりとした甘さで素材の良さを生かしたつくりに仕上げています。

羊羹とは、本来「羊の羹 (あつもの)」、つまり羊肉入りのとろみのある汁物でした。鎌倉~室町時代、禅僧が点心 (食間に食べる小食) の一つとして中国から日本に伝えました。しかし、禅僧は肉食を禁じられていたため、日本では小豆や葛、小麦粉を用いた見立て料理に変化し、そのうち現在でいう蒸羊羹に近いものになっていったと考えられています。江戸時代になって寒天が発見されてから、現在一般的な煉羊羹が登場し、今に至っています。

-

練りようかん

小豆の美味しさを実感できるじっくり練りこんだ本練ようかんです。 日本茶とともに味わえば、日本人で良かったなと感じさせてくれる逸品です。

-

竹水ようかん

竹のすがすがしい香り。

オリジナルの水ようかんは、黒糖が入ったコクのある味です。 青竹の中に入った羊羹は、口でまったり&サラリととけます。よく冷やして、いただくと、格別のお味。竹に入ったようかんを取り出すのは、驚きの楽しさ。

-

大納言ようかん

厳選した素材を伝統の製法でじっくりと練り上げ、美しい色彩と深い味わいを引き出しました。

極上大納言の風味を大切に職人が心をこめてお作りした逸品です。 -

黒豆ようかん

丹波・黒豆の自然の甘みが、しっかりとやさしい口当たりの羊羹に仕上がりました。風味豊な黒豆ようかんは、甘味処の風情ただよう和の傑作です。

-

栗ようかん

栗ようかん・旬の時期、とれたて国産和栗だけで作られた、高級栗ようかん。添加物は一切使用していません。また、なんと小豆も一切使用していません!栗だけを使った、正真正銘の栗ようかんをお楽しみください!

どら焼きは、源平の合戦のころ源義経が兄頼朝に追われて奥州に逃れた際に、武蔵坊弁慶がかくまってくれた住民に戦で使う銅羅(どら)で小麦粉を焼いて作ったとのが始まりいう説や楽器のドラに似ているからなどの諸説があります。

-

元祖どら焼き

香ばしい生地に粒あんを入れただけの本当に昔ながらのどら焼きにこだわって作り続けています。 国産大納言小豆を丁寧に炊きあげた粒あんがたっぷり!

-

生どら焼き

厳選された小豆とフレッシュな生クリームをミックスしたクリーミーな中あん。 蜂蜜をたっぷり含ませ、ふっくらと焼き上げた特製の皮との相性は抜群です。

-

抹茶生どら焼き

高級な宇治抹茶を使用し、フレッシュな生クリームと合わせました。 抹茶のほろ苦さと、生クリームのクリーミーさ、小豆の甘さをお楽しみください。

-

餅どら焼き

香ばしい生地に粒あんを入れ、さらに餅が入る少し変わったどら焼きです。 やわらかな餅がどら焼きに良いアクセントになっている人気の品です。

-

桜どら焼き

上質な小豆をじっくり煮て作り上げたさくら餡。ほのかな桜の香りとキレの ある程好い甘さがあり、後口はさっぱりしています。口の中で感じる春をお楽しみください。

-

栗どら焼き

旬の時期に甘露煮にした栗を丸々1個入ったどら焼きです。粒あんの風味はそのままに、栗の味もしっかり楽しんでいただけます。

和三盆糖、落雁、生砂糖(きざと)、有平、押物、玉物のような乾いたお菓子をいいます。

主菓子の添え物としても使われ、見て楽しむことに力点がおかれています。お茶席ではおうすのお菓子として用いられます。

葛菓子 出羽の久寿

この『出羽の久寿』をお湯に溶かすと・・・

とろ~り”くず湯”になるんです。あつあつのくず湯で体もぽかぽか。

ほんのり甘く優しい味わい。

江戸時代庄内藩主酒井家に謹納されていたものを当時と変わらぬ製法でひとつひとつ手で作り上げました。

”くず湯”にしても美味しく、そのまま食べてもポリポリとほのかな甘味がお茶請けにもよい『出羽の久寿』です。

季節を形づくった何ともかわいらしい葛をお届けします。忘れかけていた和の趣を楽しんでみませんか。

くず湯”の作り方

- あついあついお湯を用意します。 (ポットのお湯でも十分ですが、沸かしたてのお湯の方が尚いいです。)その時、茶碗もあたためておくとさらにいいです。

-

葛菓子『出羽の久寿』を茶碗に入れ(1~2個くらい)、お湯を少し入れて手早く溶かします。

-

かきまわしながら、ちょっとずつお湯を足していきます。

-

とろとろ「くず湯」のでき上がり!!

-

有平糖 つや絹

この飴菓子は、安土桃山時代に南蛮文化としてもたらされた「有平糖」でつくっています。有平糖は、茶道の世界では今も珍重され、なくてはならない干菓子のひとつです。有平糖は、アルヘイトウとも読み、ポルトガル語のALFELOAの日本語化したものです。金平糖やボーロ、カステラと時を同じくして伝来し、日本に定着しました。 体に優しい素材を飴に練りこんで、絹糸のような艶が特徴の有平糖に仕上げました。 きな粉を加えた有平糖が金色に、黒ごまを加えた有平糖が銀色に、抹茶を加えた有平糖は若草色の艶やかな飴になります。

-

金平糖 金のほし銀のほし

金沢の純金箔と銀箔を使用した華やかで贅沢なコンペイトウ。 お茶うけに、お客様のおもてなしにぴったりです。 縁起の良い純金を使用したお菓子ですので、お茶会、お正月、結納など、おめでたい日・晴れの日にお勧めです。

-

夢ひょうたん

秀吉をイメージして、瓢箪の型をとり、京都・宇治のお抹茶をまぶしました。 高台寺のお茶会で招待客にふるまわれるお菓子がこの夢ひょうたんです。 伝統あるお茶会で使われ、長く愛されております。

-

鯛

国産三盆糖を使用した上品な甘さのお干菓子。 あらゆるお目出度いお席に大活躍します。 御結婚の引き出物・内祝い、御出産の内祝い、御年賀、お雛まつり、端午の節句、七五三、御入学、御卒業、成人式、就職、還暦、喜寿、米寿、卒寿のお祝などみなさまの嬉しいお顔が揃うシーンにご利用ください。

ご挨拶

式部庵は、「もののあはれ」の心を大事に、式部の愛でた優美な自然を感じ、源氏物語の雅を菓子に表現したい。

そして、縁をつなぐ贈り物となることを願っております。

千年の月日を超え、源氏物語のちとせの縁の物語に一層の尊敬を込め、さらなる感動と源氏物語のロマンを、お菓子を通じてお届けできれば幸いにございます。

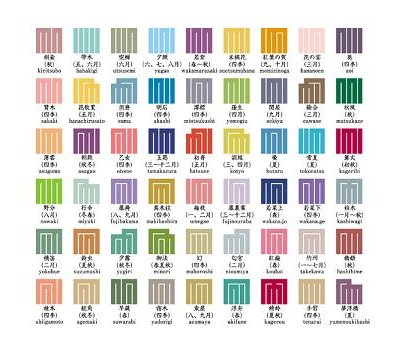

香の図・源氏香

源氏香(げんじこう)は、香道の楽しみ方のひとつである。源氏香の成立は享保のころと考えられ、源氏物語を利用した組香である。

「源氏香」では、5種の香木を各5包ずつ(計25包)用意する。

香元はこの25包を切り交ぜ、中から任意の5包をとってひとつを焚き、客に香炉を順にまわし、香を聞く。これを5回繰り返す。

香炉が5回まわり、すべての香が終了したあと、客は5つの香りの異同を紙に記す。この書き方こそが源氏香の特徴である。まず5本の縦線を書き、右から、同じ香りであったと思うものを横線でつないでいく(たとえば、右図の2段目右から3番目の「澪標」は、1,2,4番目に聞いた香が同じ香りで、3番目、5番目に聞いた香はそれぞれ独立した香りであるという意味)。この5本の線を組み合わせてできる型は52通りあり、この52通りの図を源氏物語五十四巻のうち桐壷と夢浮橋の巻を除いた五十二巻にあてはめる。この対応関係を記したものが「源氏香の図」である。客はこの「源氏香の図」を見ながら自分の書いた図と照合し、源氏物語の該当する巻名を書いて答とする。

完全に正解すると、記録紙に「玉(ぎょく)」と書かれる。

会社概要

- 会社名・式部庵

- 所在地・実在しません

- 営業時間・9:00~18:00

- 毎週月曜日・年末/年始

- 電話番号・023-000-0000

お問い合わせ

下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。

個人情報保護について